この記事をおすすめしたい方

- 会社の人間関係や仕事のストレスから会社へ行きたくないと悩んでいる方

- 近い将来、休職を考えているが初めてのことで不安に感じている方

- よく分からないまま休職したが既に復職しているも再発に不安を感じている方

私まけまなは、これまで「うつ」「適応障害」「不安障害」を発症して五度の休職を経験してきました。

休職する度に、「転職先では元気に頑張りたい」と意気込みましたが、業種・環境に関係なく一定の負荷がかかると病んでしまう体質なのだと五度の休職を経てようやく確信となりました。

このページでは、私の実体験に基づいて休職するまでにどのようなことをしてきたのか、一つの例としてご紹介したいと思います。

体調の可視化

何事もですが、目に見えないものほど対策に困るものはありません。

最近、仕事で心身ともに疲れているなと感じたまけまなは、まず自身の体調を可視化するために次のことを行いました。

ストレスチェック

「ストレスが溜まっている」と自覚はしていましたが、それが我慢できるレベルなのかそうでないのか診断を行いました。

厚生労働省のメンタルヘルスサイト「こころの耳」

「こころの耳」は、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトということで、ストレスチェックの導入や実施に役立つポイントやツールが事細かく紹介されています。

中でもオススメなのが、「3分でできる職場のストレスセルフチェック」と「疲労蓄積度セルフチェック2023(働く人用)」の診断です。選択肢を選ぶだけで状態が分かるので、スキマ時間にチェックできます。

スマホのカメラでストレス測定「ストレススキャン」

日々の微妙な変化をチェックしたいという方にはスマホアプリ「ストレススキャン」がおすすめです。

カメラを指に当てるだけで脈拍をアプリが検知し、心拍数によってストレス状況を診断してくれるものです。基本的な機能は無料で使用できるので、一回あたり数分で終わる記録を日々残しておきたいという方にピッタリです。

ストレスを通り越して心身に支障が生じていたら「うつ病診断テスト」

「大きなストレスを抱えており、日常生活に支障が出ている」という方は、「うつ病」の可能性も加味して一度「うつ病診断テスト」を実施してみてください。

簡易的なテストのためあくまでも「参考」程度に留めておくのが賢明です。専門医院への受診のキッカケにしていただいたり、ご自身の気持ちや体調のバロメーターとするための利用がおすすめです。

うつ病診断テスト(慈友クリニック)

感情を記録

嬉しかったこと、そうでなかったこと、それらの出来事を記録することで、感情の起伏を記録できます。嬉しい出来事は何度でも体験できるようにして、そうでなかったことは避けたり事前に対策を行い、感情をコントロールできると落ち込むことも少なくなるはずです。

箇条書きでメモ

手書きでもスマホやパソコンに搭載されているメモ機能でも良いです。

日記のように詳しく書かなくとも良いので、例えば「会社で上司に挨拶をしたら、笑顔が良いねと褒められた」のように、後で振り返ってその場面を思い出せるくらいの文章量で構いません。

専用アプリ「デイリオ」で記録

「文章にするのはどうも苦手」という方には、毎日の気分を表示される顔文字から選んで登録できるアプリの使用もおすすめです。

iPhoneとAndroidの両方から利用できる「デイリオ」は、カレンダーの画面で日々の感情が一覧で確認できるので、より視覚的にメンタル状況が把握できます。

ストレス解消

メンタル不調の大敵はストレスです。日々、多忙にしていたり気が進まないからとストレス解消を行わないでいると体調も良くなりません。まけまなが実践したストレス解消法を紹介します。

6時間以上の睡眠

厚生労働省が取りまとめた「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、成人の適正な睡眠時間の目安について次のような記述があります。

これまで明らかになった科学的知見に基づくと、成人においては、おおよそ6〜8時間が適正な睡眠時間と考えられ、1日の睡眠時間が少なくとも6時間以上確保できるように努めることが推奨されます。

さらに、7時間前後の睡眠時間の人による健康リスクの低さについても次のような記述があります。

複数の自己申告に基づく調査研究から、7時間前後の睡眠時間の人が、生活習慣病やうつ病の発症及び死亡に至るリスクが最も低く、これより長い睡眠も短い睡眠もこれらのリスクを増加させることが報告されています。

まけまなも、睡眠時間が短くならないよう早く寝るよう心がけていました。睡眠時間は長ければ長いほど良いというものではありませんが、適切な睡眠時間を確保できるような生活習慣が大事なのだと理解できます。

週に計1時間の散歩を目標に

まけまなは日頃、車での移動が9割という生活で、気分が落ち込み気味な時は意識して散歩をしようと心がけました。

ダイエットではなく気分転換が目的なので、まずは片道5分、往復10分の散歩を週に6日間、計1時間続けれられるようにと目標を立てて気分転換を行なっていました。

ただ歩くだけでは継続しづらく、万歩計(スマホアプリ)で歩数を目標にしたり、折り返し地点の自販機を日替わりで購入するなどして楽しみを加えたことで継続しやすくなりました。

頑張っている自分自身にご褒美を

自分に厳しめで、散財も好まない私まけまなは、つい変わり映えのない生活を好んでしまいます。

そのため、意図的に「今日は自分にご褒美を」という日を設けて、自分自身を労うようにしています。まけまなの癒しは温泉です。サウナ付きの施設なら2時間は余裕で過ごせるほどです。息抜きを取り入れましょう。

身近な人に悩みを聞いてもらう

まけまなが人間関係に悩んでいたとき、「相談したところで…」と誰かに話しても解決できるものではないとある種あきらめていたため相談せずに抱え込んでいました。

古い友人と食事に出かけた際にその話題となり、友人も「解決できないけれど」と親身に聞いてくれたことで、気持ちが少しスッとする感覚となったのです。

悩みを言葉にすることの大事さを実感した出来事でした。

会社での「準備」

前述したストレス解消法を実践しても体調が改善しない場合、やはり休職を選択して仕事から一時的に離れて心身の休養が必要となります。しかし、休職に入る前に様々な「準備」が必要です。実際にまけまなが行なってきた内容を紹介します。

担当業務の引き継ぎ

いざ休職が決まると、ご自身の担当業務について引き継ぎを求められます。

過去、休職した職場の全てで引き継ぎを求められたので、どのような業種にも通ずるものがあるのかもしれません。

まけまなの経験上、休職が決まってから引き継ぎ資料を作るのは体調的に負荷がかかるので、すでに「仕事が辛い」と感じている人は、日頃から引き継ぎ資料を作っておくことがおすすめです。

就業規則の確認

こちらも休職直前ではなく、日頃からの確認がおすすめで、就業規則といった社内規定には目を通しておいた方が良いです。

就業規則は会社によって内容も異なり、休職についても期間を設定している会社もあります。

実際に、まけまなが勤めていた会社の規則では休職は最長でも1年で、1年を超過すると体調回復の有無に関わらず退職扱いになるなど、休職の規則は確認した方が良いです。

就業規則はどの会社にもあるはずで、見たことないという人は総務や人事関連の部署に確認してみてください。

有給休暇制度の確認

こちらも会社(就業規則)によって一概に言えない場合もありますが、休職中に有給休暇を消化するというのは避けたいところです。

理由としては、復職後に通院や体調不良で仕事を休むとなった時に、有給休暇が無いと欠勤(無給)になってしまうからです。

まけまなの経験上、復職して数か月はとても本調子とは言えず、出勤日でも休みたくなる時も出てくるものです。

実際、まけまなが勤務していた会社では休職時に有給休暇を全て消化されてしまい、復職後、体調不良となった日は無休の欠勤扱いとなってしまいました。

加えて、経理担当者に欠勤分の給料計算の仕事を増やしてしまったことも負い目に感じ、二重で辛い思いをしたのです。

有給休暇は「労働者が請求した時季に使用者は与える」と労働基準法に記載あり

有給休暇について、労働基準法には次のような記述があります。

使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

このことからも、使用者(会社)は一方的に有給休暇を休職期間に充ててはならないのですが、これから休職に入るかもしれない方は復職後を考えて有給休暇の制度について社内での確認を強くおすすめします。

体調が優れない場合は社内で相談を

業務内容や会社での人間関係に悩んでいる場合、上司や悩みを聞いてもらえそうな部署へ相談をしてください。

「助けて」と声を上げないと周りは動いてくれません。ひょっとすると、悩みの状況が改善される可能性もあります。

休職をせずに体調を回復できるのなら、それに越したことはありません。一人で悩みを抱えすぎないでください。

専門医への受診

様々な対策を行なっても体調が改善されない場合は、専門医への受診が必要です。まけまなによる病院の選び方など実体験を紹介します。

病院の選び方

何事もそうですが、初めての病院選びは苦慮するものです。まけまなの経験をお伝えします。

心療内科や精神科があるか

メンタルの不調に関する受診は、「心療内科」や「精神科」がこれに該当します。最近は「メンタルヘルス科」というのもあるようです。

まけまなは過去どの地域で受診した際も「心療内科」のある病院を選びました。どのような科があるか分からない方は、「メンタル」や「心(こころ)」の言葉が入った病院を選ぶと良いでしょう。

来院に予約が必要か

このような心療内科のある病院の多くは「予約制」であるイメージが強いです。まけまなの場合、初診に数週間・数か月先の予約と言われ断念した経験があります。今すぐにでも受診したいという緊急性があったためいずれも【予約不要】の病院を選んできました。

【予約不要】の病院は先客が多いと自分の番が来るまでにかなりの時間がかかるため、時間に余裕を持った予定の立て方が必要です。

病院は生活圏内か

休職してからは週に一度、毎週のように通院が必要でした。

そのため、通おうとしている病院が生活圏にあるかどうかは時間的にも経済的にも重要なポイントです。

まけまなの経験では、致し方なく車で1時間ほどの距離にある病院へ通院していた時期があったのですが、体調が優れない時には往復するだけで大きな負荷がかかり後悔した記憶が忘れられません。

お医者さんとの相性

お医者さんも一人の人間です。専門的な知識を有していても、人として合う合わないは大事なポイントです。

休職してからは毎週のようにお医者さんと顔を合わせ、治療の方針、もっと言うと今後の人生について話し合います。

まけまなも一度「このお医者さんのそっけない態度はちょっと合わない」と感じ、病院を変えた経験もあります。

オンライン診療も選択肢のひとつ

前述の「生活圏」を気にせず受診できるのがオンライン診療です。

利用者のレビューも事前に見られるので、信頼できるお医者さんか確認も容易です。

一方で、受診料や診断書発行の費用は、まけまなの経験と照らし合わせると通院より割高感が否めません。

オンラインならではのメリットも多いので、それぞれのご事情に合わせて選んでみてはいかがでしょう。

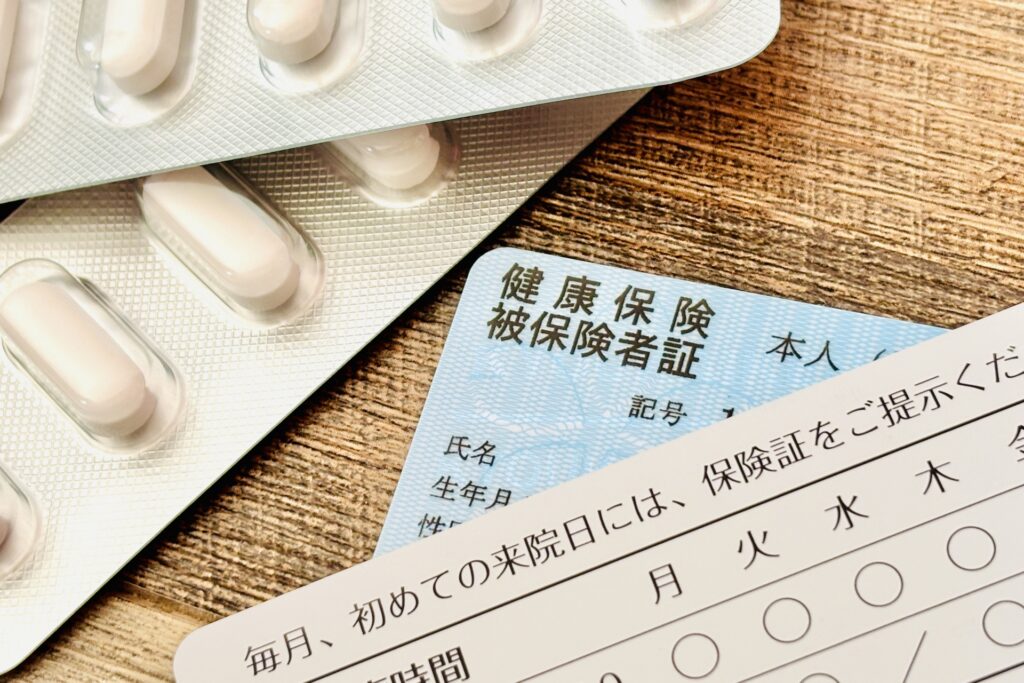

診断書の発行

休職する際には会社へ医師の「診断書」の提出が必要です。診断書には病名や療養方法が記載されます。この療養方法に「●月●日まで休職し、自宅療養を要する」などと書かれ、会社は休職を認めることとなります。

病院によって異なりますが、診断書の発行には1回あたり2,000円が必要です。こちらは保険の適用外のため、3割負担など適用されません。

まけまなの経験では診察当日に発行されるものですが、病院によっては数日要するところもあるようなので、急ぎの場合は診察前に確認が必要です。

この診断書を会社へ提出し、休職に向けて手続きを進めていきます。

休職手続き

診断書を会社へ提出し、休職に向けて次のような手続きを進めていかなければなりません。

休職中の連絡方法の確認

会社側は休職期間中であっても体調の具合や療養の進捗具合の確認など、連絡を取ろうとしてきます。

まけまなの経験上、メールでの連絡が一般的です。対面で確認させてほしいと相談されたことはなく、業務内容についてメールでの確認が難しい場合は電話で確認しても良いかと事前にメールで相談してもらうなど、配慮していただいたものです。

業務から離れて療養している最中ですので、できる限り業務に関連する連絡は控えていただき、接する回数も月に一度や2週間に一度など配慮してほしいとも伝えられるとお互いの為になるものと経験上、感じます。

社会保険料・住民税の支払い

サラリーマンであれば、基本的に「社会保険料(健康保険)」と「住民税」が毎月の給料から天引きされますが、休職中は原則無給となるので、会社に対して個別に支払わなければなりません。まけまなの経験上、次の支払い方法が選べました。

- 毎月、会社の銀行口座へ振込

- 復職後に給与または現金で支払い

個人の経済力にもよりますが、上段の毎月支払いの方が精神的な負担はまだ軽く済みます。休職期間によっては、復職後の一括払いは肝が冷えるような金額を請求される可能性もあります。

休職中の無給期間は所得税が免除されるため、そこはありがたいと感じられるポイントかもしれません。

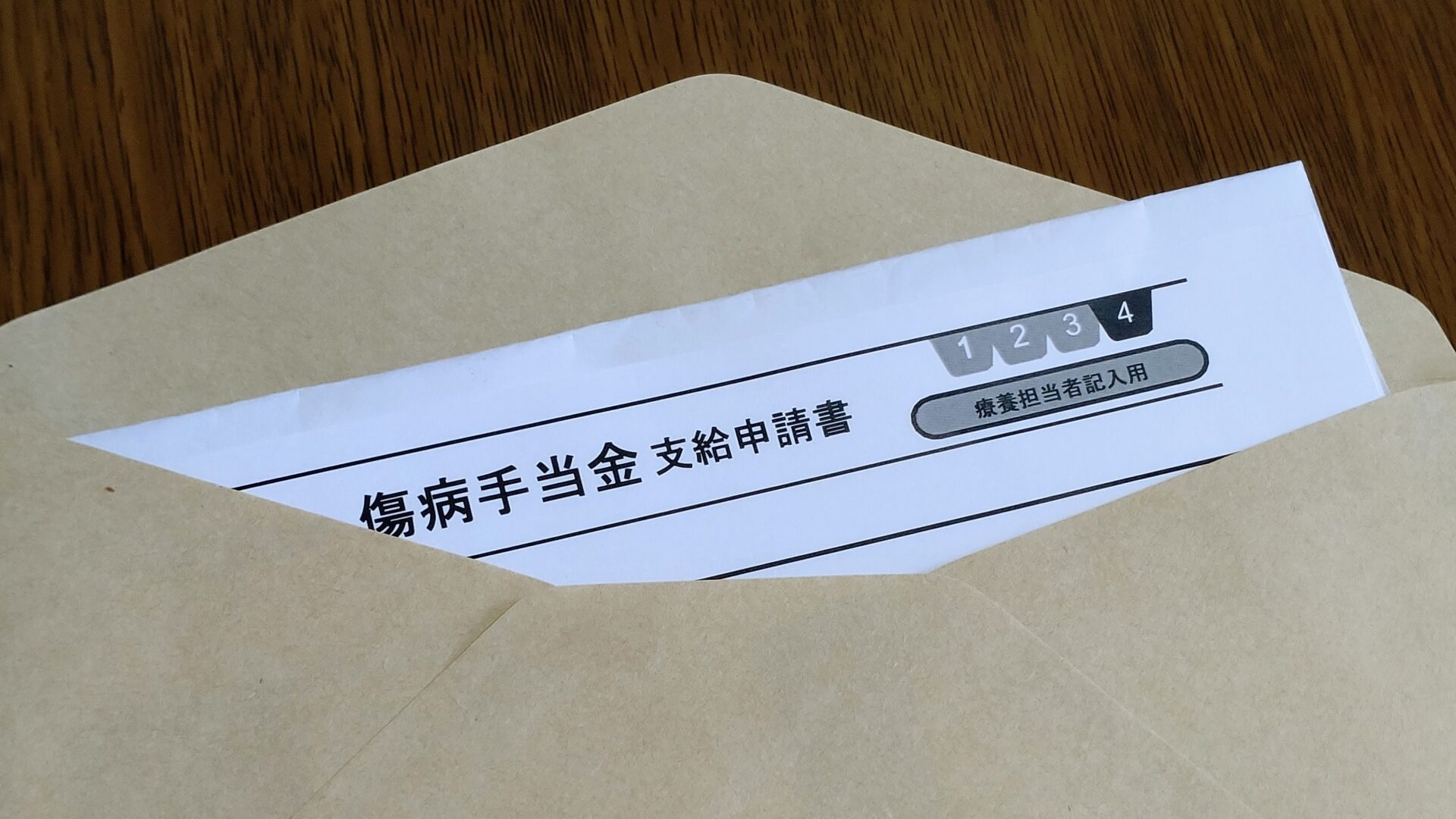

傷病手当金の申請に係る確認

「傷病手当金」というのは、全国健康保険協会のWEBサイトに次のように紹介されています。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

前述の通り、メンタル的な理由などで休職した際には「無給」となり、会社から給料が支払われない代わりに、「傷病手当金」を申請することができます。

申請には会社や通院先の協力も必要なので、休職中の生活費に不安を感じられた際には申請できるよう、会社であればどの部署や担当者に相談しておくべきか、休職前に確認しておくのがおすすめです。(※労務不能となった日から2年まで申請が可能なため、休職期間によっては復職後にまとめて申請することもできます)

まとめ

ここまでまけまなの実体験も含め、うつ病で休職する前に行なった5つのことを紹介してきました。それらを改めて振り返ります。

- 体調の可視化

- ストレス解消

- 会社での「準備」

- 専門医への受診

- 休職手続き

できることなら休職は避けたいところですが、体調が優れない中で仕事を続けても良いパフォーマンスは発揮できないので、限界を迎える前に「休む」判断をすべきと五度の休職を経験したまけまなは思います。

休職について、多くの方がほとんど分からずに、ましてや初めての休職は不安なことだらけです。

「誰も教えてくれなかった」とならないよう、まけまなの経験が少しでも参考になれば幸いです。

そして、五度目の休職期間中に、自身がHSPという刺激に敏感な体質であることを知りました。

HSPについて、次の記事で詳しく紹介しています。